Lo studio dei cimiteri altomedievali in Italia settentrionale ha avuto una lunga tradizione storiografica e ha visto un notevole sviluppo nelle ultime decadi, in parte grazie anche al rinvenimento di importanti siti a seguito di recenti interventi archeologici di emergenza. Tuttavia l'attenzione scientifica continua a centrarsi in modo quasi esclusivo su problemi legati alle necropoli gote e soprattutto a quelle longobarde, con discussioni centrate sull'identificazione etnico-culturale delle sepolture a partire dai corredi, collegate a critiche e riflessioni ormai pienamente capite e assunte dalla ricerca europea, sull'etnogenesi e sul significato dell'etnicità nell'alto medioevo.

Senza negarne l'importanza, possiamo ormai “superare” queste tematiche per trovare nuove linee di ricerca che ci permettano di interpretare altri aspetti di un periodo che bisogna indagare nella sua complessità, legata a una profonda frammentazione delle strutture politiche, economiche, sociali e ideologiche. Concetti (complessità e frammentazione) che possono essere analizzati attraverso le testimonianze archeologiche relative ai cimiteri altomedievali, che gettano nuova luce su alcune questioni chiave del periodo. Le pratiche funerarie, se studiate globalmente, rispecchiano una pluralità di espressioni, in parte dovute alla mediazione delle autorità ecclesiastiche, più frequentemente legate a specifici gruppi sociali e persino a singole famiglie.

Tenendo conto di questi problemi e con l'idea che uno studio affidabile sulle pratiche funerarie nell'altomedioevo deve per prima cosa partire da una campionatura sistematica di tutta l'evidenza disponibile, il progetto CAMIS ("Cimiteri Altomedievali in Italia settentrionale" progetto finanziato dall’Università di Padova tra 2011 e 2013) ha schedato circa 1200 cimiteri nel Nord Italia. Tutti i cimiteri sono stati registrati in una scheda utilizzando il programma File Maker Pro 12 Advanced e sono attualmente in via di migrazione verso una piattaforma GIS con informazioni su: 1) contesto geografico, 2) tipo di ricerca realizzata, 3) tipo di insediamento al quale era legato il cimitero, 4) cronologia proposta e fonti per la stessa, 5) numero e organizzazione delle tombe, 6) tipologia tombale, 6) corredi superstiti, 7) individuo sepolto, con i dati tafonomici, antropologici e biologici se pubblicati.

L'analisi complessiva della documentazione pubblicata relativa al mondo funerario tardoantico e altomedievale in Italia settentrionale mostra fondamentalmente un'ampia varietà di caratteristiche, sia nella topografia sia nella composizione dei cimiteri, oltre che nel numero di defunti, sesso e età degli inumati. La gran varietà di usi funerari relativi a topografia, tipologie tombali, ritualità, composizione dei cimiteri mostra inoltre che i riti funerari non erano standardizzati e che dipendevano da iniziative locali o individuali. La preferenza per un tipo di tomba, la presenza di corredi, di monumenti sulle tombe, ecc. servivano per segnare il diverso status sociale ed economico degli inumati, che variavano però enormemente essendo legati a molteplici fattori.

Questa grande varietà certamente riflette entità sociali diverse, risultato della frammentazione e instabilità della società altomedievale in Italia settentrionale, in contrasto con società più stabili come quella romana o quella islamica che avevano normative e tradizioni funerarie ben codificate; aspetto questo che costituisce il nocciolo della questione e che meriterebbe ulteriori approfondimenti. Nel complesso, la coesistenza di differenti spazi e rituali appare l'effetto di una società frammentata che non cerca di rendere unitario ciò che appare diviso socialmente e culturalmente. Questo dato contrasta con l'interpretazione della fusione in tempi brevi tra romani e popoli (?) invasori, sul quale crediamo sia opportuno lavorare ulteriormente, così come sulla fine di questa frammentazione, tradizionalmente collocata soltanto dall'VIII secolo in poi : con la fine definitiva dell'arianesimo e il trionfo del cattolicesimo tra i re Longobardi e, dopo il 774, con l'alleanza tra i Carolingi e la Chiesa, una nuova fase di stabilità apre le porte a una certa omogeneità nelle pratiche funerarie e ad una lenta ma definitiva evoluzione verso le chiese come principale luogo di sepoltura della popolazione. Un processo questo certamente più lungo e complesso, sul quale occorre pure continuare a lavorare. Alla fine, le tombe situate nelle chiese sarebbero sembrano, in linea generale, diventare più “anonime”, come si evince da una prevalenza di tombe in nuda terra (fossa terragna ?) e dalle intersezioni (sovrapposizioni ?) tra diverse sepolture. La distinzione però non scompare per le élites, alle quali sono riservate le posizioni migliori nella chiesa, con tombe segnate da monumenti, epitaffi e da cerimonie della memoria.

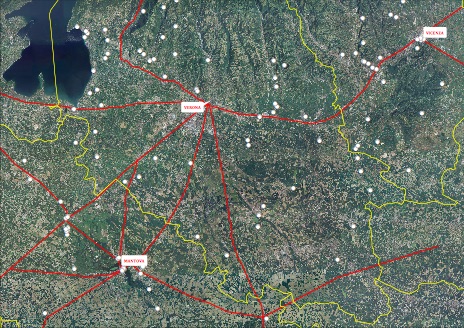

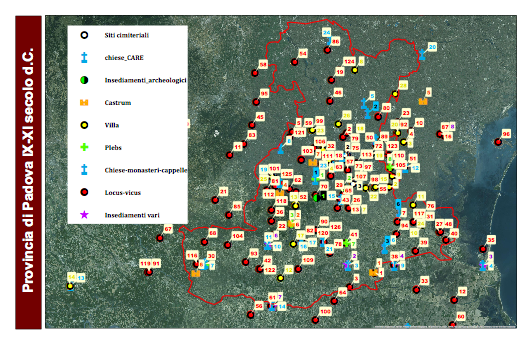

Esempi di visualizzazioni cartografie della schedatura prodotte dal progetto CAMIS

(F. Favilli)